【PR】この記事には広告を含む場合があります。

魚と海老の下処理に水の大切さは、はかりしれません。

よくスーパーの魚のパックに水気やドリップがでていますよね?

それをそのままにしておくと雑菌がわき、魚の傷みの原因にもなります。

いい魚屋さんは水気をしっかりときちんとふき、ペーパータオルや経木、脱水シートをしいて魚に水分がつかないようにしてくれます。

エビの料理を食べて少しくさい時は、エビの洗い方などが雑であったり、水気が残ったまま保管していた可能性があります。

家でもしっかり洗い、水気を拭いて保存すれが傷みづらく鮮度が維持できます。

そんな下処理の時にナノバブル水素水を使うと魚の洗浄、殺菌、酸化、劣化などを防いでくれます。

それは4つの特徴のおかげです。

- 超極細の泡

- 還元力が強い

- 高い除菌力

- 消臭・汚れを吸着する

この記事では

- 魚・エビの基本の下処理

- ナノバブル水素水による下処理の効果

詳しく解説していきます。

下処理をきちんとしワンランク上の料理になること間違いないなしだよ!

魚1尾の下処理

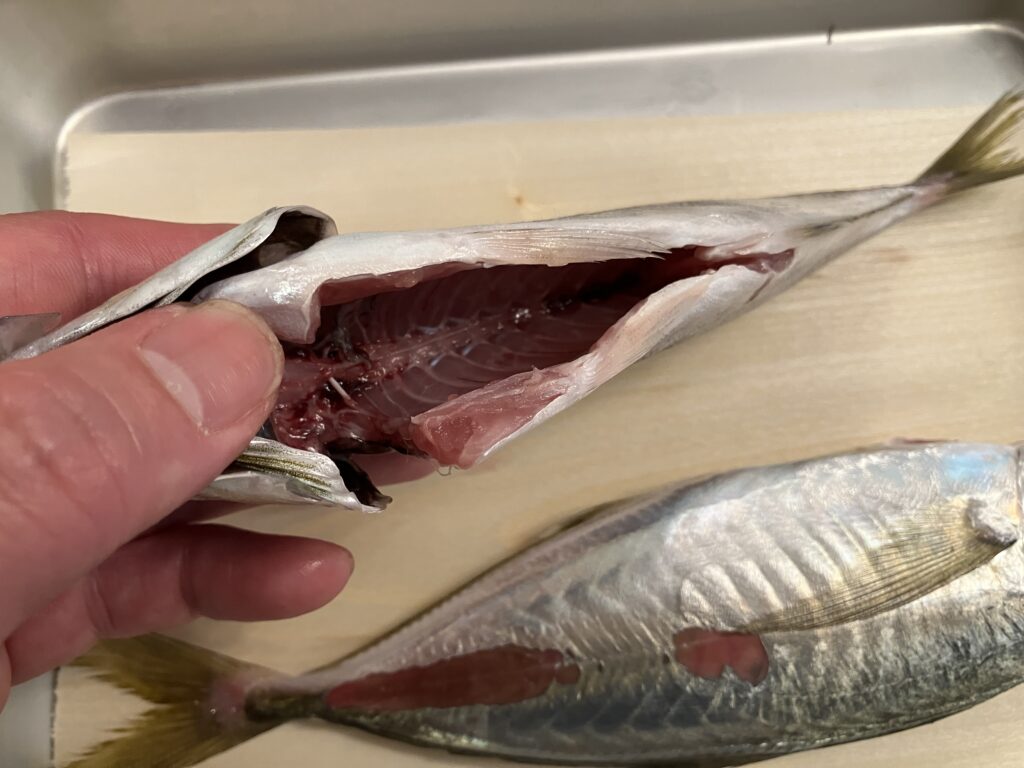

魚が時間とともに一番傷みやすいのが内臓になります。お店から購入したらまずは鱗をとり、内臓を除きます。

下処理の順番

- 魚をぬらす(うろこが取りやすくなる)

- うろこをとる

- 腹を開いてえら、内臓を取り除く

- 洗いながら血合い、汚れ、うろこを取り除く

- 水気をよく拭き取る

- ペーパータオルや経木、脱水シートをしいて魚をのせる

- ラップをして冷蔵保存

このようにしておけば1〜2日は鮮度がかわりづらくおいしくいただけます。

鮮度がかわりづらいだけなのでお刺身などは早めにいただくことが一番おすすめですが、焼き物、煮付けなどは次の日でもかわらずおいしくいただけます。

料理する

使う料理により魚を加工します。

- 塩焼き

- 冷蔵庫から取り出し、水気がでてきていたら水気を除き、切り込みを入れて塩をする。グリル器に入れてこんがりと焼いて大根おろしを添えていただく。

- 煮つけ

- 冷蔵庫から取り出し、水気がでていたら水気を除く。鍋に水、酒、醤油、みりん、砂糖を入れて煮立てば魚を入れて火を通し煮つけにする。

- 刺身

- 頭を落として、3枚おろしにし、腹骨、中骨、皮を取り除きお刺身にする。

お刺身などは食べる直前におろすと空気にふれず酸化せずおいしくいただけます。

魚屋さんにお願いする時

自分で魚の下処理、おろしたりできる人はいいですが、できない人はお店の人にお願いするのが一番です。

その時、料理名を伝えておくと目的にあった下処理をしてくれます。

頼む時もなるべく水気をふいてくださいとお願いすれば対応してくれるので面倒でも一言添えることをおすすめします。

魚料理は早い

下処理が面倒であったり、時間がかかったりしてお肉の方が簡単と思われますが、ここまで下処理ができていたら魚料理は早く、簡単にできます。

前日に下処理又は帰りに魚屋さんで下処理までしてもらいます。

帰ってきたらご飯を炊いて、塩焼きやなら焼くだけ、煮付けなら煮るだけ、刺身なら切るだけ、その間に野菜の味噌汁を作る。

そしてご飯が炊ければ、ご飯、味噌汁、魚のおかずの献立ができあがります。

切り身の下処理

魚の切り身には、たい、さば、さけ、たら、さわら、かれいなどがよくお店で見かけます。

購入したらやること

まずは水気をよくふく。

水気、ドリップをそのままにしておくと雑菌がわいて傷みの原因になります。

そしてペーパータオルや経木、脱臭シートの上にのせて料理するまでおいておきます。

もし使う予定が次の日になっても安心して使えるので購入後はここまでしておきましょう。

うろこがついていたら

たまに切り身にうろこがついているときがありますよね?

そんな時は包丁でこそげとる、お湯をかけるの2つの方法があります。

包丁でこそげとる

切り身の皮についているうろこを包丁で取り除きます。鯛などの鱗は手で取れますが、鮭やサーモンなどは包丁を使わないと中々取り除けません。

その時なるべく切り身を強くにぎらずやさしくもってくださいね。

お湯をかける

かれいの切り身などはうろこがとりづらいので、ボールに切り身を入れてお湯をかけます。そのあとすぐ水であらいながらうろこをとると簡単に取り除けます。

その時はなるべく素早くして水にあたっている時間を短くしてくださいね。切り身が水っぽくなってしまいます。

えびの下処理

えびには生と冷凍などあり、よくお店でみかけるのは無頭のえびで冷凍の解凍品であります。

獲ってすぐ冷凍しているので解凍と下処理を間違わなければおいしくいただけます

処理の順番

- 水で洗いながら皮をむく。

- 背わたを楊枝でとるか切り込みを入れてとりのぞく。

- 水で丁寧に洗う

- 水気をふきとる

- 使うまで冷蔵庫にしまう。

片栗粉で洗う方法

えびを水で洗う時に片栗粉を入れてよく混ぜて、汚れと匂いを取る方法があります。

片栗粉によって表面の汚れがとれ、その時のにおいのもととなる雑菌も吸収してくれます。

その時一緒に塩も入れる方法もありますが、うまみも出てしまう感じがするため私は片栗粉だけのほうがいい気がします。

料理する

茹でる場合は殻付きのままの方がおいしくなります。その時は殻にはさみで切り込みを入れて背わたを取り除き、ゆでてから殻を剥きます。

フライ、炒め物、パスタ、すり身などにつかう場合は、水気をふいてから使いましょう。

ナノバブル水素水を使って魚・えびの処理の仕方

スイレックス5のナノバブル水素水の特徴に以下があります。

- 超極細の泡

- 還元力が強い

- 高い除菌力

- 消臭・汚れを吸着する

超極細の泡

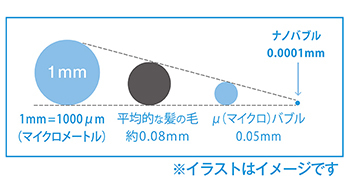

ナノバブルとは0.0001mmの未満の超極細な泡のことで、別名をウルトラファインバブルともいいます。

ウルトラ=極度・超 ファイン=小さい・細かい バブル=泡

このようにファインバブルとは極度に小さい泡となります。

この超極細の泡により水分子では入っていけない魚、えびの表面の汚れをくまなく除去してくれます。

還元力がつよい

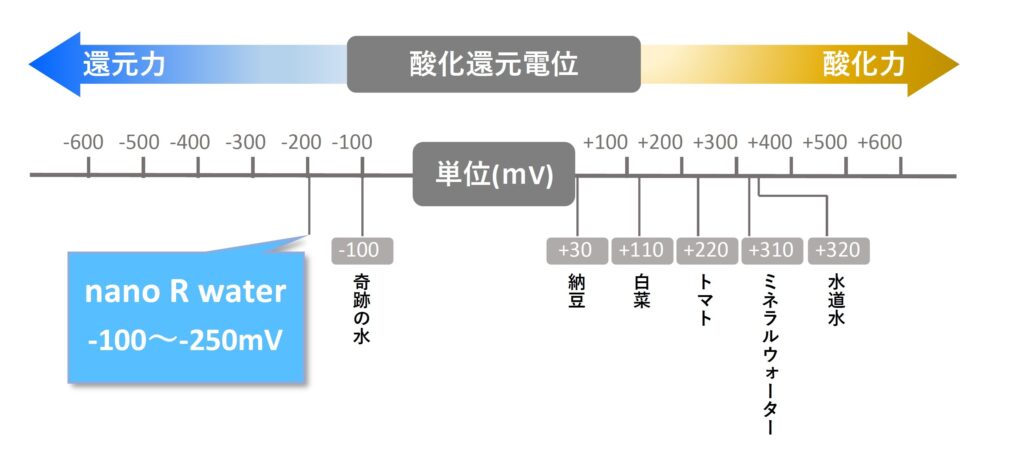

ナノバブル水素水(nano R water)は、ORP (酸化還元電位)が-100〜-250mvと還元力の強い水になります。

還元力が強いということは酸化を抑制してくれて、魚の酸化を防ぎ鮮度を保ってくれます。ナノバブル水素水で洗うことにより、魚・えびの鮮度を保ってくれます。

ORP (酸化還元電位)とは

ORPとは酸化還元電位と呼ばれ、この値が+になるほど酸化力が強く、−になるほど還元力が強くなります。

水道水で約300〜400mv (地域によって違う)、ミネラルウォーターは約100〜300mv、ナノバブル水素水は-100〜-250mvになります。

天然還元水と呼ばれる−の酸化還元電位を持つミネラルウォーターもあります。(白山命水など)

除菌力

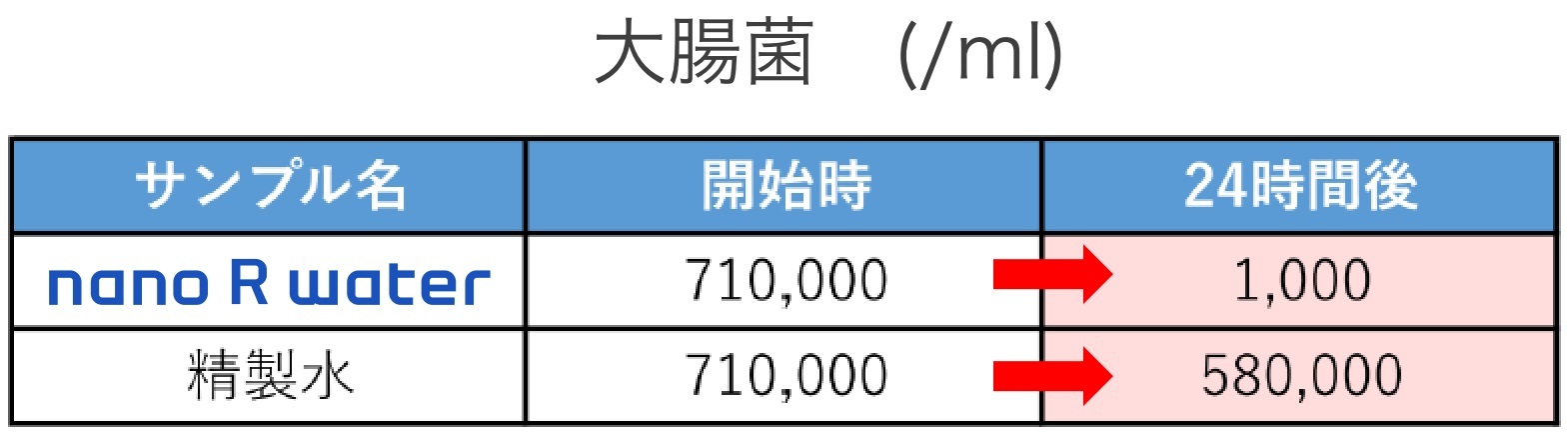

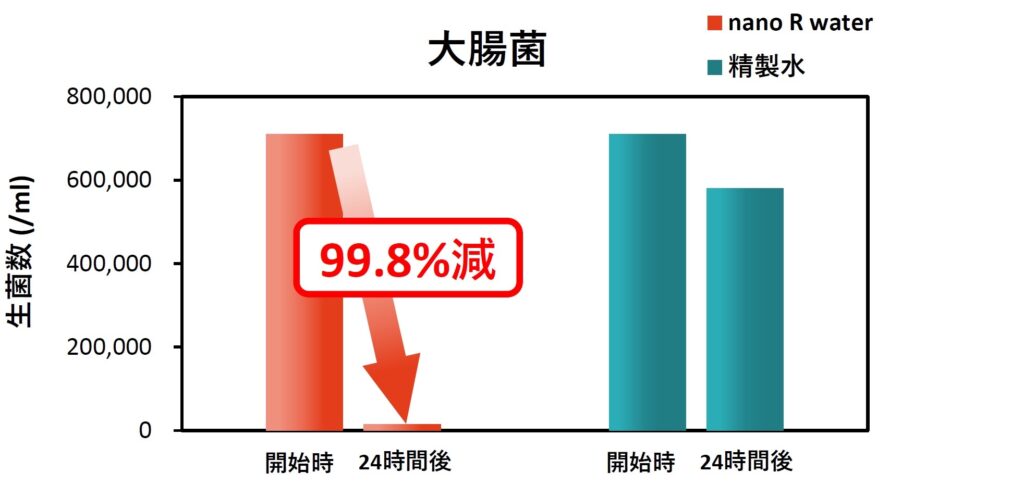

日本食品分析センターでの除菌試験を行い、

nano R water (ナノバブル水素水) は24時間経過後に大腸菌を99.8%、黄色ブドウ球菌を99.6% 減少します。

ナノバブル水素水は除菌力があり、魚・えびの表面・内臓の細菌などを取り除いてくれて減菌してくれます。

この除菌力により水出しの麦茶も腐りづらくなります。

消臭、汚れを取り除く

汚れは+に帯電しており、ナノバブル水素水は−に帯電しているため、汚れを吸着する力があり、そのため汚れを落としてくれます。

次に吸着後時間の経過と共にナノバブルが潰れていき、その時の衝撃圧で汚れを取り除き、細菌などの死滅の貢献をします。その結果消臭効果なども発揮します。

魚・えびの汚れ、においを取り除いてくれるので下処理に使うと水道水より効果を発揮します。

ナノバブル水素水は魚・えびの汚れ、においをとり鮮度をたもつ

ナノバブル水素水には魚・えびの汚れ、においを取り除き、還元力により、鮮度を保ってくれますが、市販品のナノバブル水素水で魚の処理に使用すると高価であるので使うことができません。

スイレックス5のナノバブル水素水なら水道水を使用できるので下処理用にとっておけば使うことに躊躇しません。

還元に2時間かかりますが、1回に5ℓとたっぷりとナノバブル水素水ができるので安心して使えます。

ナノバブル水がでるキッチン水栓

ナノバブル水がでるキッチン水栓もあります。

ナノバブル水の酸化還元電位(ORP)は、普通の水道水より280mvと低いですが水素水ほどの還元力の効果はありません。

しかしその他の効果は同じで超極細の泡、除菌力がある、消臭、汚れを取り除いてくれます。

キッチン水栓なので流水で使える

キッチン水栓のナノバブル水のいいところは流水で使える点にあります。

魚・えびの下処理も流しながら魚の内蔵を洗えたり、殻を剥いたりできる点もいいですね。

ナノバブル水は消臭効果もあるので流し台や自分の手、道具などにも魚のにおいが残りづらくなります。

油汚れにも効果があり、普段の使用で手の肌水分量もアップし、しっとりと潤います。

手荒れなど気になる方にはおすすめのキッチン水栓になります。

まとめ

魚とえびの下処理のやり方とナノバブル水素水の下処理の特徴を解説しました。

魚1尾の下処理の仕方

- 魚をぬらす(うろこが取りやすくなる)

- うろこをとる

- 腹を開いてえら、内臓を取り除く

- 洗いながら血合い、汚れ、うろこを取り除く

- 水気をよく拭き取る

- ペーパータオルや経木、脱水シートをしいて魚をのせる

- ラップをして冷蔵保存

魚1尾の料理の仕方

- 塩焼き

- 冷蔵庫から取り出し、水気がでてきていたら水気を除き、切り込みを入れて塩をする。グリル器に入れてこんがりと焼いて大根おろしを添えていただく。

- 煮つけ

- 冷蔵庫から取り出し、水気がでていたら水気を除く。鍋に水、酒、醤油、みりん、砂糖を入れて煮立てば魚を入れて火を通し煮つけにする。

- 刺身

- 頭を落として、3枚おろしにし、腹骨、中骨、皮を取り除きお刺身にする。

切り身の下処理

- 購入したらやること

- 水気をよくふき、ペーパータオルや経木、脱水シートの上にのせて料理するまでおいておく。

- うろこを包丁でこそげとる

- 切り身の皮についているうろこを包丁で取り除く。鯛などの鱗は手で取れるが、鮭やサーモンなどは包丁を使わないと中々取り除けない。その時は切り身を強くにぎらずやさしもつ。

- うろこにお湯をかける

- かれいの切り身などはうろこがとりづらいので、ボールに切り身を入れてお湯をかける。そのあとすぐ水で洗いながらうろこをとると簡単に取り除ける。

えびの下処理

- 水で洗いながら皮をむく。

- 背わたを楊枝でとるか切り込みを入れてとりのぞく。

- 水で丁寧に洗う

- 水気をふきとる

- 使うまで冷蔵庫にしまう。

ナノバブル水素水を使っての魚・えびの処理の仕方

ナノバブル水素水の特徴により下処理がうまくいく

- 超極細の泡

- この超極細の泡により水分子では入っていけない魚、えびの表面の汚れをくまなく除去してくれる

- 還元力が強い

- 還元力が強いので酸化を抑制してくれて、魚・えびの酸化を防ぎ鮮度を保ってくれる。

- 高い除菌力

- ナノバブル水素水には除菌力があるので、魚・えびの表面・内臓の細菌などを取り除いてくれて減菌してくれる。

- 消臭・汚れを吸着する

- 汚れは+に帯電しており、ナノバブル水素水は−に帯電しているため汚れを吸着する力があり、そのため汚れを落としてくれる。吸着後時間の経過と共にナノバブルが潰れていき、その時の衝撃圧で細菌がしめつし、汚れ・においを取り除く。

魚・えびの下処理をきちんとすることにより、普段と同じ料理の仕方でもおいしさに違いがでてきます。

水気をきちんとふいて保存するだけですので、この記事を参考にしてためしてみてくださいね。